Hay algo en el diseño maximalista que me hace vibrar. Mientras muchos buscan la simplicidad, yo encuentro belleza en el exceso, en la mezcla, en el caos cuidadosamente orquestado. Para mí, el diseño maximalista no es solo una estética; es una declaración de identidad, una celebración de todo lo que somos sin miedo a ser «demasiado».

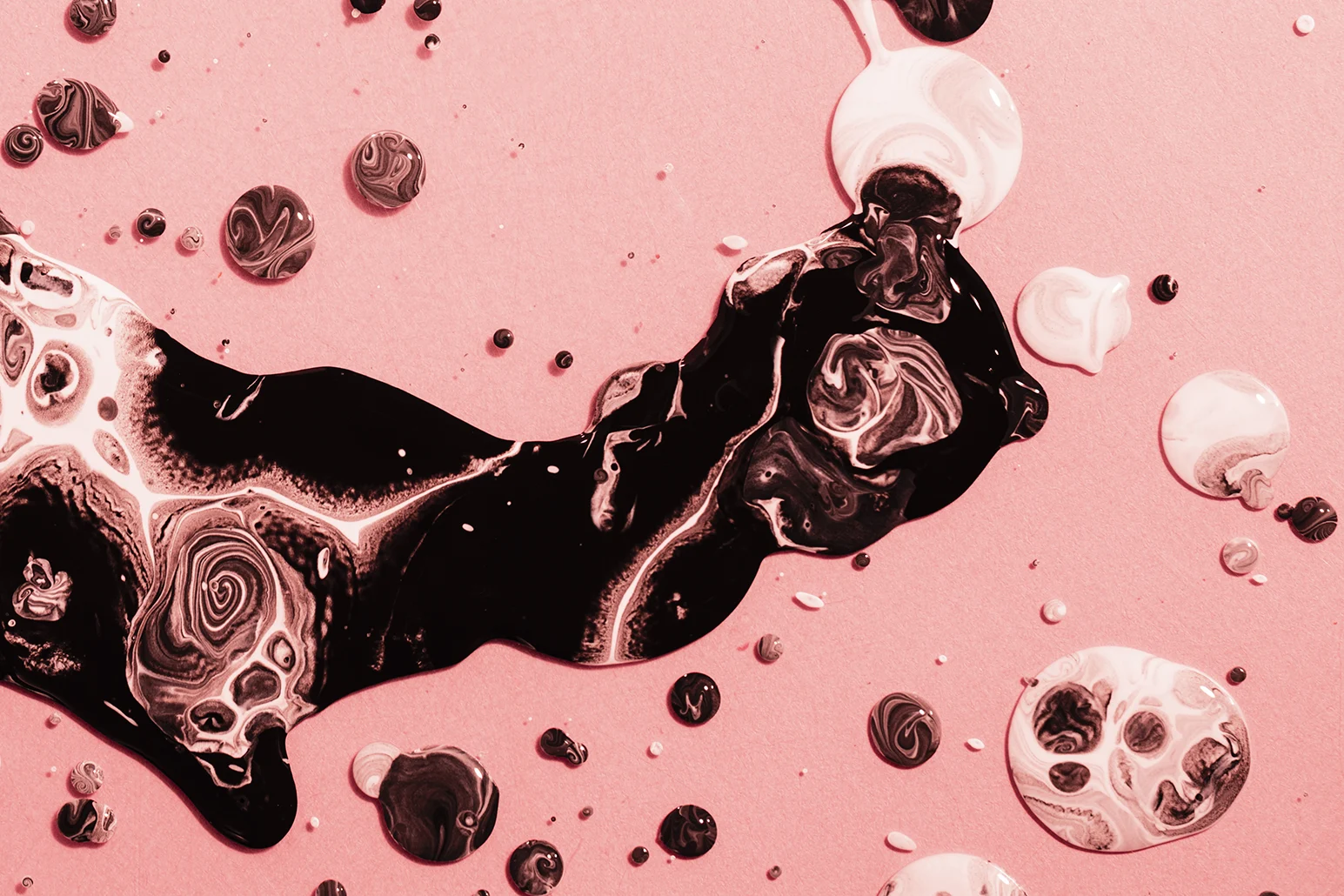

Me apasiona cómo el maximalismo rompe las reglas sin perder el control. Colores vibrantes, patrones que se chocan y se abrazan, tipografías que gritan y susurran al mismo tiempo… todo tiene su lugar, aunque parezca que no. Es un reto constante para el ojo y la mente, pero ahí está lo fascinante: cada rincón cuenta una historia.

Siento que el diseño maximalista es pura libertad. Me permite experimentar, jugar, equivocarme y volver a construir. Me reta a pensar fuera de lo tradicional, a confiar en mis instintos, a escuchar lo que una pieza necesita sin censura.

En un mundo donde a veces se teme lo complejo, el maximalismo me recuerda que el exceso también puede ser armonía, que lo recargado puede emocionar, y que lo visualmente audaz también puede ser profundamente significativo.